我问他那天晚上到底怎么回事。

他说那天回去后,吃晚饭前还好好的,吃完晚饭后没多久,就感觉肚子里钻心的疼,感觉好像有个虫子在钻来穿去并到处撕咬,疼的他满头大汗,到处打滚。

他爸爸感觉不对,不像是一般的病,于是就去喊了他大奶,他说他大奶是在生苗寨里长大的,后来出山后,就再也没回去。

他大奶和他爸背着他过河后,他奶在院外远远的喊了几句什么话,他也听不懂,随后里面的灯亮了起来,那老人就从屋里走了出来。她们两个说好一阵后,他大奶让他爸把他放到地上,然后到河对岸去等。

那老人则进屋里拿了个鸡蛋出来,让他在地上躺好,让后剥开了鸡蛋皮,在他肚子上滚来滚去。

他说那鸡蛋还是热乎的,在肚子上滚来滚去很是舒服,后来感觉肚子里有东西开始爬动,随后从肚脐眼里钻了出去,他抬头去看,只能看到那鸡蛋在肚脐眼处,而那个老人闭着眼睛,口里年年有词。

但是声音很低,听不清楚,而他大奶则目不转睛的盯着鸡蛋。没多久,那人慢慢收起了鸡蛋,对他大奶说了几句话后就关门进了屋。

他大奶点头道谢,还朝她做了个奇怪的回礼动作,然后朝河对岸喊他爸过来。他爸过来后,看他已无大恙就,连忙拉着他朝那茅草屋磕了几个头。

在回来的路上,他大奶对他爸说,这个老人没有太多恶意,只是略施惩戒而已,生苗人不愿意和外人打交道,让这孩子以后别再过去调皮,他爸爸是一路点头称是。

回来后,他爸就把他绑到屋前的树下,用藤条狠命的抽,怕他喊叫影响别人睡觉,就用臭袜子塞住了他的嘴,一向护他的妈妈也不吭声,就在旁边看着。

我听的是目瞪口呆。

后来,我还和他一起去找他大奶,问她是不是真的肚子里有个吃肉的虫子,问她怎么知道这些,她和那个河边的老婆婆说是什么语?

她总是笑呵呵的摇头不语,后来被我们问烦了,就吓唬我们说,再问就把你们丢到河对岸去。

吓的我们连忙跑开,再也不敢过去问了。

…………………………….

所谓的蛊并非无稽之谈,而是古已有之,首先可以看下甲骨文这个的“蛊”字,下部是容器“皿”,上面的字形是“虫(huǐ)”,意为毒虫或毒蛇。甲骨文“皿”中有一条虫的,也有两条虫的,后代文字多从三虫,其实所表示的意思是一样的。

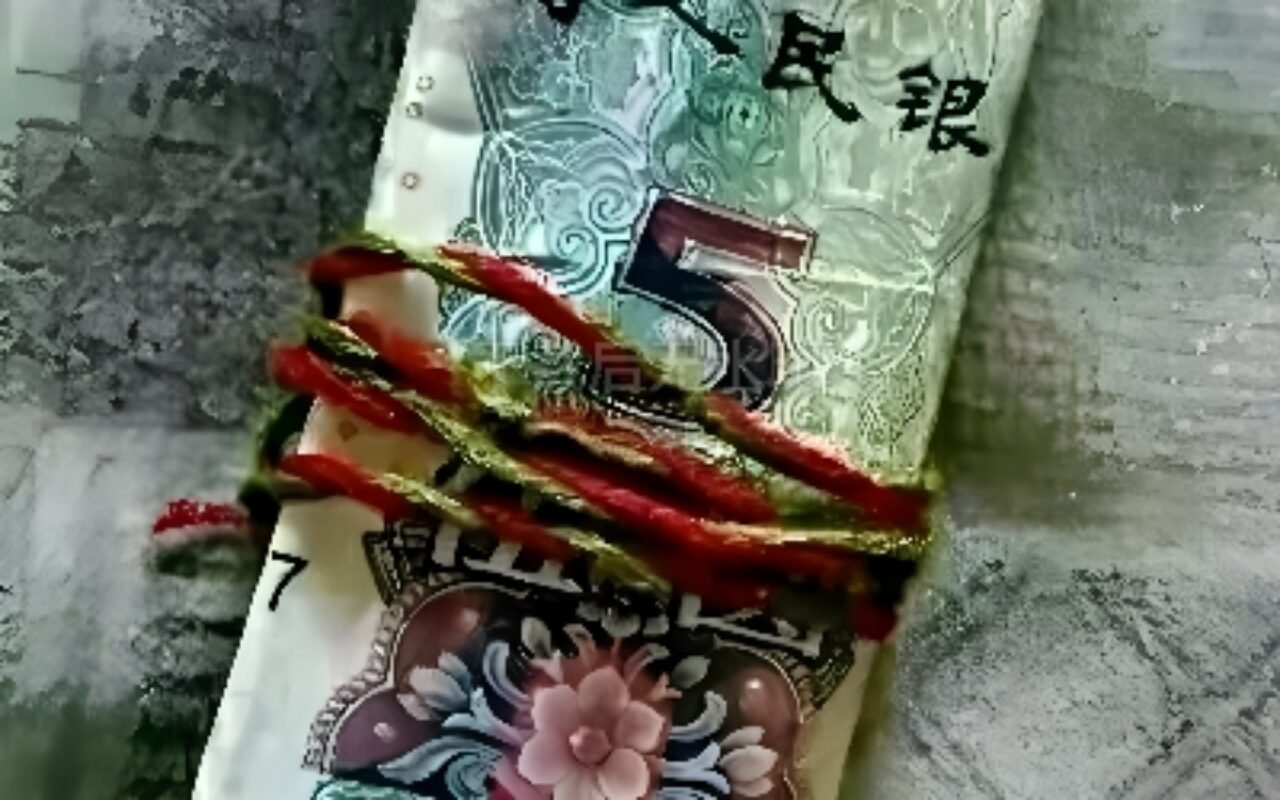

关于“蛊”的造字本义,一种说法认为是人工培养的一种毒虫。“蛊”字的甲骨文模拟的是毒蛇或毒虫被盛放在器皿中的样子,就是取百虫于器皿中,让它们互相吞噬,最后消灭所有竞争者活下来的就是“蛊”。

在古书《隋书·地理志》中就有记载详细的制作方法:“其法以五月五日聚百种虫,大者至蛇,小者至虱,合置器中,令自相啖,余一种存者留之, 蛇则曰蛇蛊,虱则曰虱蛊,行以杀人,因食入人腹内,食其五脏,死则其产移入蛊主之家。”

李时珍所著的《本草纲目》“虫四部”集也引用了唐代的陈藏器的原话:“取百虫入瓮中,经年开之,必有一虫尽食诸虫,即此名为蛊。”

可见这蛊也许并不是空穴来风,在明清随着一些苗人的外出,蛊毒也被带了出去,全国各地均出现了中蛊的事件,后来皇宫之中也有蛊毒出现。

汉代的法律对于巫蛊的查禁,规定非常严格,唐律贼盗律也有“造畜蛊毒”的条文:

一、“造畜蛊毒(谓造合成蛊,堪以害人者)及教令者,绞。”

二、“造蛊者虽会赦,并同居家口,及教令人亦流三千里。即以蛊毒同居者,被毒之人父母妻妾子孙,不知造蛊情者,不坐。”

到了明清,在明律和清律中也有限制蛊毒杀人的律文:

一、“置造、藏畜蛊毒,堪以杀人及教令造畜者,斩。”

二、“造畜者,不问已未杀人,财产入官,及同居家口,虽不知情,并流二千里安置。”

三、“若以蛊毒,毒同居人,其被毒之人父母、妻妾、子孙,不知造蛊者,不在流远之限。”

四、“里长知而不举,各杖一百,不知者,不坐,造获者,官给赏银二十两。”

在清律辑注中有备注:蛊毒的种类很多,以毒蛊合成的,有蛇蛊、鹅蛊、小儿蛊、金蚕蛊等种,以蛊毒人,到期必死,有的期限在数年以后。其中以金蚕蛊最毒,中了这种蛊的人,蛊病发作后就会死去。

深山雨林之中毒虫千万,雾障虚幻,未解之谜数之不尽,切勿盲目自信。